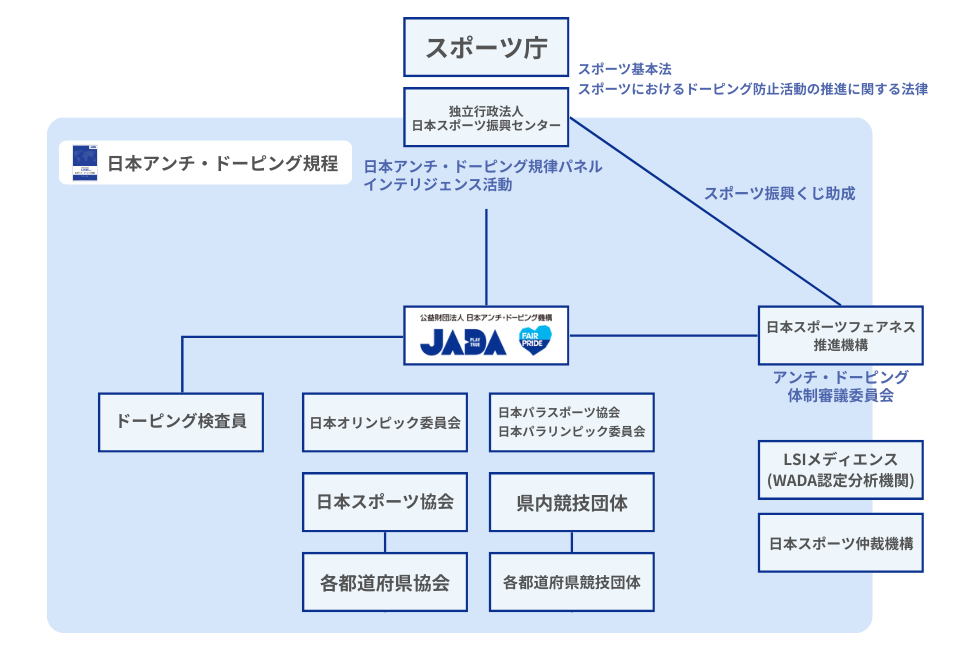

国内の連携

国内におけるアンチ・ドーピングの活動体制(法律および日本アンチ・ドーピング規程)

2011年に施行された「スポーツ基本法(平成23年法律第78号)」の前文に、「スポーツは世界共通の人類の文化である」と位置づけられました。

国および地方公共団体が関係団体と連携し、ドーピング防止に関する施策を講じることが定められており、JADAによる検査、教育・啓発、体制整備、国際的な支援などの活動がその対象とされています。

2011年に施行された「スポーツ基本法(平成23年法律第78号)」の前文に、「スポーツは世界共通の人類の文化である」と位置づけられました。

国および地方公共団体が関係団体と連携し、ドーピング防止に関する施策を講じることが定められており、JADAによる検査、教育・啓発、体制整備、国際的な支援などの活動がその対象とされています。

2018年には、「スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律(平成30年法律第107号)」が制定されました。

この法律は、スポーツ基本法およびスポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約の趣旨に基づき、アンチ・ドーピング活動を総合的に推進することを目的としています。

アンチ・ドーピング規則に違反する行為は法律上の違反と位置づけられ、違反者に対する社会的責任がより明確になりました。

同法に基づき、行政機関、日本スポーツ振興センター(JSC)、JADAなどの関係機関が情報を共有し、インテリジェンス活動の推進が図られています。

2025年の同法改正では、検査の独立性を確保するための体制を担う一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構(J-Fairness)が、国等が連携を図る関係者として位置づけられました。

J-Fairnessは、年間の検査および財源に関する基本方針を審議・策定する、アンチ・ドーピング体制審議委員会の運営主体となっています。

JADAは、アンチ・ドーピング体制審議委員会の決定に基づいて年間の検査計画を立案し、検査を実施しています。

国内のアンチ・ドーピング活動は、日本アンチ・ドーピング規程に基づき実施されます。

日本アンチ・ドーピング規程は世界アンチ・ドーピング・プログラムを国内で実施するために定められた規程です。

日本オリンピック委員会(JOC)、日本パラリンピック委員会(JPC)、日本スポーツ協会、国内競技団体、アスリート、サポートスタッフなどがこの規程に基づいて活動しています。

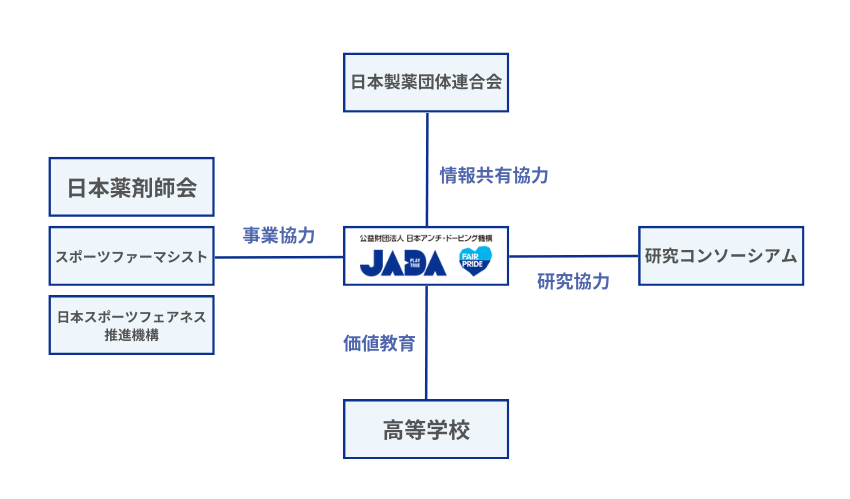

他領域との連携による相乗的なアンチ・ドーピング活動の推進

ドーピング問題は、スポーツの枠を超えて、社会全体に関わる課題へと広がりつつあります。

JADAは、より実効性のあるアンチ・ドーピング活動を展開するため、異なる専門領域との連携を積極的に進めています。

JADAはスポーツの枠を超えた広範な社会的ネットワークの中で、アンチ・ドーピング活動を推進しています。

ドーピング問題は、スポーツの枠を超えて、社会全体に関わる課題へと広がりつつあります。

JADAは、より実効性のあるアンチ・ドーピング活動を展開するため、異なる専門領域との連携を積極的に進めています。

JADAはスポーツの枠を超えた広範な社会的ネットワークの中で、アンチ・ドーピング活動を推進しています。

2013年には、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)および日本製薬団体連合会(FPMAJ)と共同で、スポーツの価値を守り発展させることを目的とした宣言を発表しました。

これにより、処方薬や一般用医薬品、開発段階の化合物などの不正使用防止に向けた取り組みが進められています。

<国内>アンチ・ドーピング活動における製薬産業との連携

また、公認スポーツファーマシスト認定制度は、日本スポーツフェアネス推進機構が運営し、日本薬剤師会と連携して実施されています。

JADAは、禁止される物質や方法に関する講習の実施や情報提供などを通じて、この制度を支援しています。

教育分野では、高等学校学習指導要領の保健体育「体育理論」においてアンチ・ドーピング教育の実施が要請されていることを受けて、JADAがスポーツの価値を基盤とした教育の教材提供や実践支援を行っています。

研究開発分野では、ドーピング検査に関する分析技術の高度化に取り組んでおり、大学などの研究機関と連携して、より精度の高い検査方法の確立を目指しています。

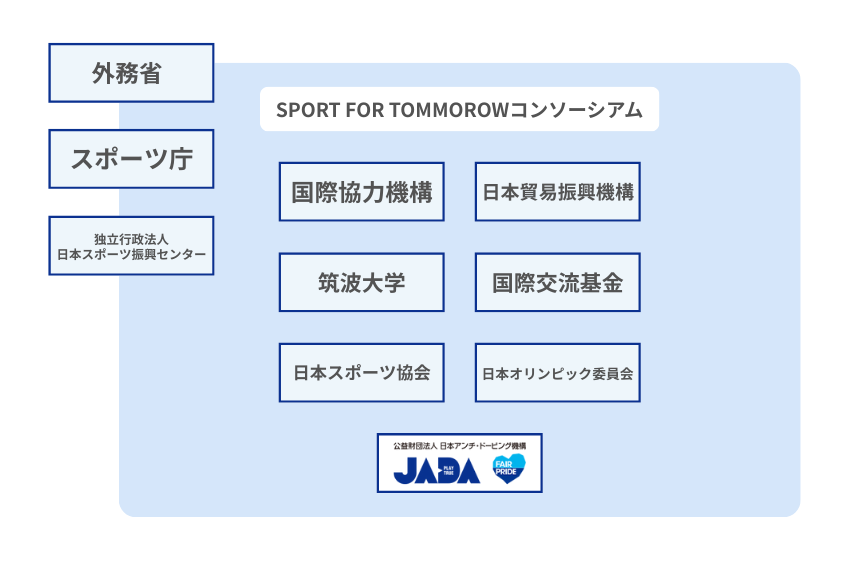

SPORT FOR TOMORROWを通じた官民連携の国際貢献

日本政府が推進する国際貢献事業「SPORT FOR TOMORROW」は、2014年より開始され、スポーツの価値を伝え、オリンピック・パラリンピック・ムーブメントをあらゆる世代の人々に広げていくことを目的としています。

この事業は、スポーツ庁や外務省、スポーツ関連団体、自治体、大学、民間企業、NGO/NPOなどが参加する「スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム」によって運営されています。

日本政府が推進する国際貢献事業「SPORT FOR TOMORROW」は、2014年より開始され、スポーツの価値を伝え、オリンピック・パラリンピック・ムーブメントをあらゆる世代の人々に広げていくことを目的としています。

この事業は、スポーツ庁や外務省、スポーツ関連団体、自治体、大学、民間企業、NGO/NPOなどが参加する「スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソーシアム」によって運営されています。

JADAは、コンソーシアム運営委員会の一員として、海外のアンチ・ドーピング機関における体制の整備や、スポーツの価値を通して未来のアスリートやリーダーを育成する活動等を実施しています。

コンソーシアムメンバーと連携し、これまでJADAでは接点を持つことができなかった地域や対象者に対しても、アンチ・ドーピングやスポーツの価値に関するメッセージを発信しています。

JADAのSPORT FOR TOMORROWにおける活動